| (倉敷の大原美術館) |

|

倉敷の大原美術館は、1930年に大原孫三郎(倉敷紡績などの経営する地元出身の実業家)によって創立。美術館の正面入口はギリシャ神殿の ような外観で、

創立当時の姿をとど めています。

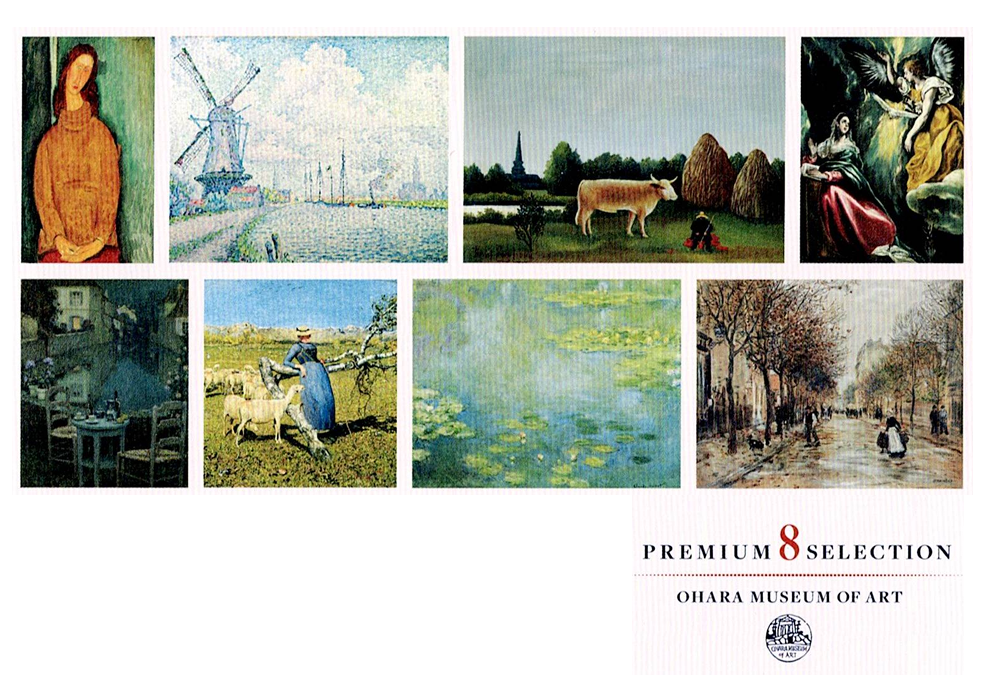

→ 大原美術館パンプレット |

|

美術館ではクロード・モネやアンリ・マテイスなどの作品をはじめとして多数の西洋の近代美術品を収集し、公開しています。 |

|

美術館に隣接する庭園の新渓園。美しく手入れが行き届いています。庭園には休憩用のベンチ等が あります。現在は 倉敷市が所有。 |

|

美術館を含む区域は倉敷美観地区と呼ばれ、観光客が自由に周遊・散策できるエリアになっています。エリア内の倉敷川両岸には、旧大原家住宅、料理旅館、民芸館などが立ち並んでいます。 |

(島根の足立美術館) |

|

地元出身の実業家足立全康によって島根の安来市に、1970年に建てられた足立美術館。広大な庭園を風景絵画に見立て、館内の日本画と相まって来館者の心を静かに癒してくれます。米国の専門誌による日本庭園ランキングでは、初回の2003年から連続して日本一に選出されています。

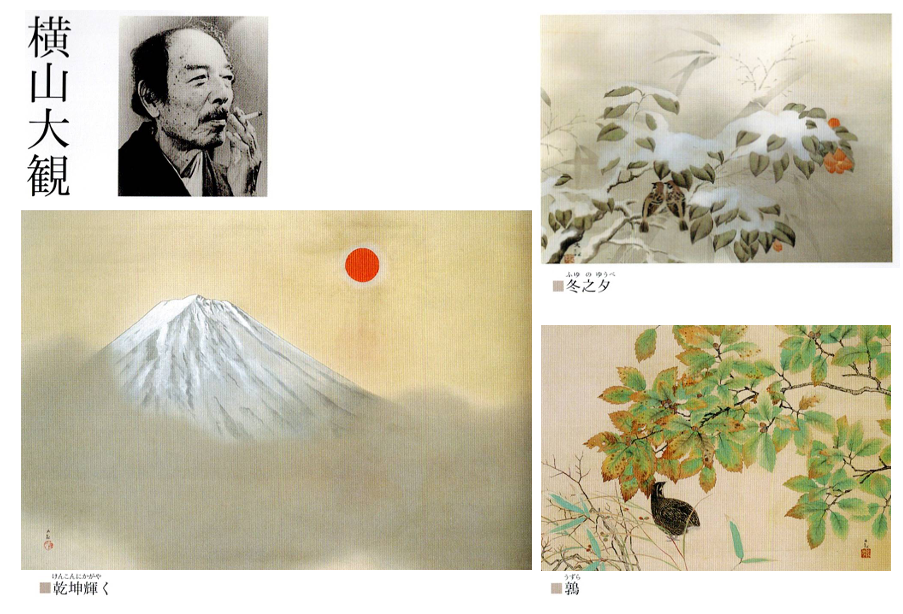

→ 足立美術館パンフレット

|

|

「庭園もまた一幅の絵画である」との考えに基づき、50,000坪の日本庭園の枯山水庭、苔庭、池庭、白砂青松庭を風景絵画に見立て、四季折々に楽しむことができるようになっています。

→ 風景絵画

(絵葉書セットより) |

|

館内には、横山大観をはじめ、竹内栖鳳、川合玉堂、上村松園、 橋本関雪、榊原紫峰など、近代日本画壇の巨匠たちの日本画作品を 中心に、総数約2,000点が所蔵され、適宜特別展示が行われています。 |

(出雲大社) |

|

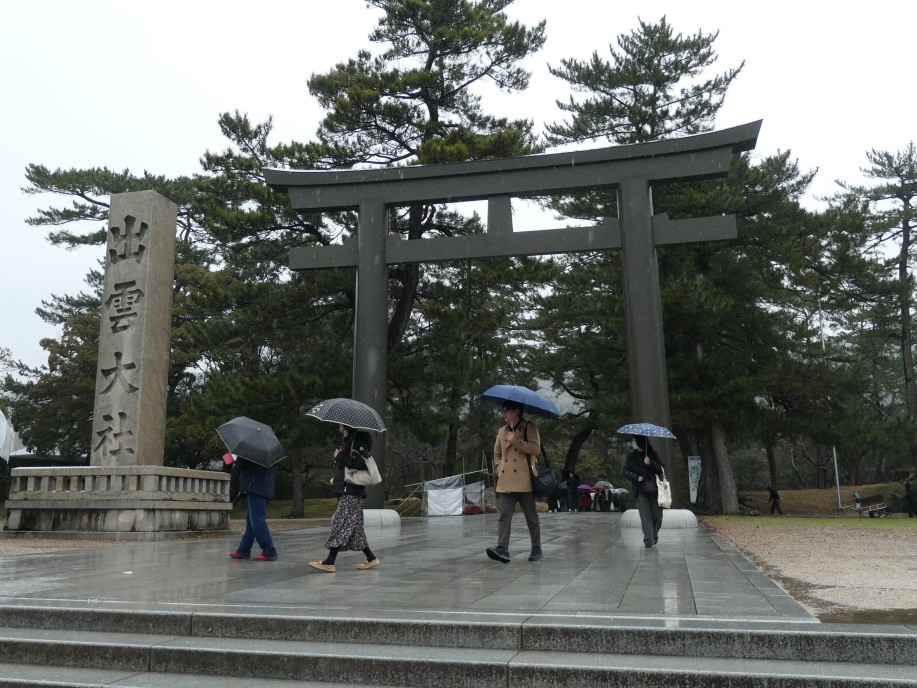

出雲大社は島根県出雲市にある神社。因幡の白うさぎの物語で知られる大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)を祭神としています。今では縁結びの神社として有名で、一大観光スポットになっています。左は勢溜(せいだまり)の大鳥居。出雲大社を刻んだ大きな石柱も左側に立っています。 |

|

特大のしめ縄を張ったこの建物は拝殿です。よくメディアなどに露出していますので、本殿と間違える人が多いそうです。本殿はこの拝殿の後方にあります。

→ 出雲大社境内図 |

|

大国主大神と因幡の白うさぎの像。日本神話(古事記)に出てくる物語に、「因幡の白うさぎがワニに毛皮を剥ぎ取られて泣いていたところを大国主神に助けられる」という一節があり、この場面を表現したもの。 |

|

東日本の参道には杉並木が多いが、西日本では松の並木が目立ちます。これは出雲大社境内から神門通りへと続くクロマツの松の参道。2列の並木の両脇と中央部に3本の小径を歩行できるようになっていますが、中央の小径は松の根の部分を保護するため通行禁止になっています。松並木の散策も心地良いものです。 |

(安芸の宮島の厳島神社) |

|

厳島神社が建つ安芸の宮島へは本土からフェリーで渡ります。所要時間は約20分。宮島に近づくと朱色の大鳥居がうっすらと見えてきます。後方の厳島神社と前面の海および背後の瀰山原始林が1996年12月に世界文化遺産に登録されています。 |

|

広島県廿日市市の宮島にある厳島神社の大鳥居。「朱丹の大鳥居」ともいわれ、厳島神社を象徴する建造物で国の重要文化財。さらに世界遺産「厳島神社」を構成する文化財の一つ。満潮時には海に浮かぶように設計されています。 |

|

厳島神社の拝殿。奥が本殿になる。1168年頃、平清盛が現在と同程度の大規模な社殿を造営し、平家一門の隆盛とともに厳島神社も栄えて平家の氏神となった。平家滅亡後も源氏をはじめとして時の権力者の崇敬を受けてきました。 |

|

世界文化遺産となった厳島神社は、今や内外からの大勢の参拝客・観光客で連日賑わっています。拝殿入口から入り、東廻廊、拝殿、高舞台、西廻廊を通って出口へと混雑しています(左は西廻廊)。

→ 厳島神社の案内図

|

|

厳島神社の五重塔の近くの丘に龍髯の松(りゅうぜん)の松と呼ばれる2本の枝が長く伸びたクロマツを見ることができます。樹齢200年以上と言われ、その手入れされた長い枝を龍のほおひげに見立て、その名が付けられています。 |

|

厳島神社付近の海岸に松並木が植えられています。これらの松も多くはクロマツとのこと。また、山中には紅葉の名所もあって、お土産物として紅葉まんじゅうが有名。近くの商店街では製造直売しています。

→ 宮島の観光マップ |