2.Internet 2計画

インターネット2イニシアティブは、NGIと同じ96年10月に、34の大学が集まって発表したアカデミーの構想としてスタートしている。今ではUCAID(The

University Corporation for Advanced Internet

Development)が主導するインターネット2と説明されているが、UCAIDはインターネット2が進展した結果、97年10月に、インターネット2を管理するために結成した組織である。インターネット2には、現在146の大学メンバーと、49の企業メンバー(貢献度によってパートナー、スポンサー、メンバーと分かれているが)が参加している。大学は、年間50万ドル以上をインターネット2に係る自分の大学の設備拡張やネットワークへの接続、アプリケーションの開発に使うことになっている。企業メンバーは、年会費1万ドルを払うほかに、様々な形で資金的支援やネットワークや関連機器の提供などをすることが期待されている。

インターネット2は、次世代の大学のネットワークに係る次のような課題に取り組もうというプロジェクトである。まず第1に、かつ最も重要なのは、米国の大学/研究所のための、最先端のネットワーク・ケイパビリティを創造し維持することである(ネットワークそのものとは言っていない)。第2に、この最先端のネットワーク上で採用されるべき次世代のアプリケーション(国家的研究対象の支援や、遠隔教育や生涯学習などに関するもの)を開発することである。そして、第3にインターネット2の成果を生かし、アカデミックのコミュニティーに対するインターネットのサービスを向上するとともに、最終的なゴールとして、その新たなネットワーク・サービスを、教育目的のみならずインターネットのより広いコミュニティーにトランスファーしていくことであるとしている。

すなわち、インターネット2はNSF

NETに代わる新たなネットワークそのものを作ることを目指しているのではなく、そのための技術とアプリケーションを開発しようとしているものであり、その意味ではNGIと同じ方向を狙っているのである。インターネット2とNGIはしばしば混同されやすいが、インターネット2のホームページは、その関係について以下のように説明している。

インターネット2とNGI(補完的であるが独立のもの):www.internet2.edu/html/internet2-ngi

インターネット2は120以上の大学が、産業界や政府のパートナーとともに、共同して高度なインターネット技術とアプリケーションを開発して、研究や高等教育に資するものとするプロジェクトで、上記UCAIDが主導している。一方のNGIイニシアティブは、多数の連邦政府機関による研究開発計画で、最先端のネットワーク技術の開発、先進のネットワークを必要とするような革新的アプリケーションの開発、そしてそれらをend-to-endで現行のインターネットの100~1000倍速いテストベッド上でデモンストレーションしようとするもの。

連邦政府のNGI計画と大学主導のインターネット2が、協同している部分として、以下のようなものが挙げられる。

NSFはインターネット2に参加している70以上(今は92)の大学にハイパフォーマンス接続の助成金を与えてきたが、この助成金によりそれらの大学はNSFのvBNSへの接続が可能となる。同時に、このvBNSの接続はNSFのNGI実行計画のキー・パートとなっている。

インターネット2の参加大学は、地域的な大学、研究機関間の接続のためのGigaPoPs(Gigabit

per second Points of

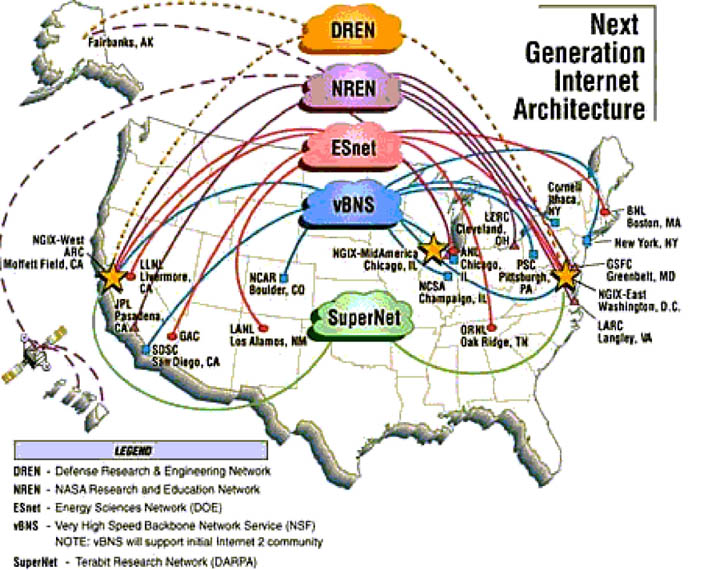

Presence)を設置しつつある。このGigaPoPsを通して、大学はNGIネットワークやその他の先進の連邦ネットワーク、すなわちvBNS、NREN、DREN、ESnetに接続することになる。NGIとインターネット2は、複数のベンダーによって競争的に提供されるインターオペラブルなバックボーンや地域ネットワーク上で、先進的なネットワーキング・サービスを行うことを可能とする。

インターネット2参加大学の研究者は、先進のネットワークを必要とするような幅広いアプリケーションを開発しているが、それらの多くはNGIを含む連邦のイニシアティブから助成を受けている。

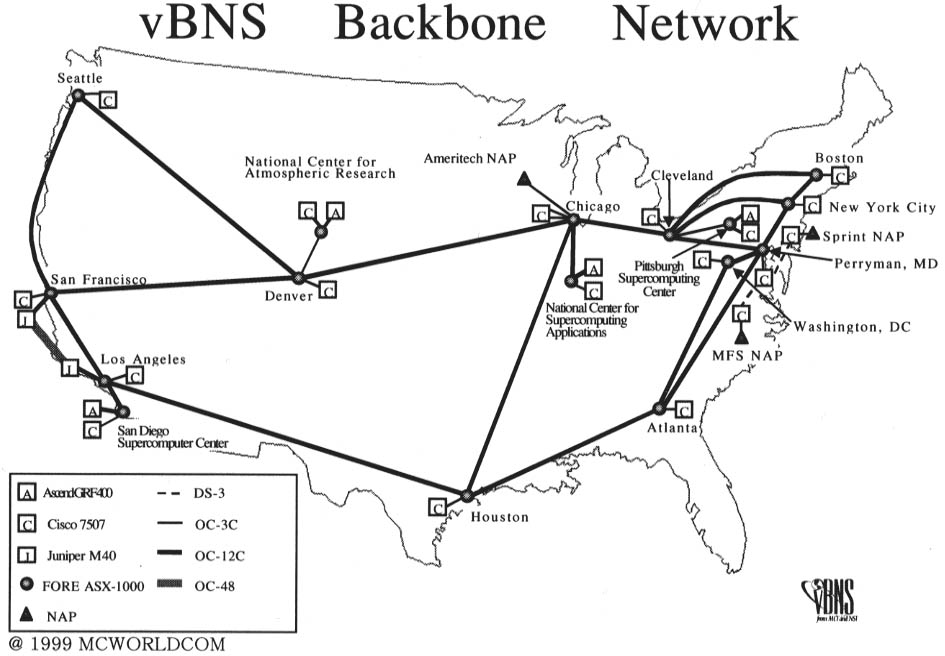

さて、もう少しインターネット2とNGIの関係を分かり易くするために、その主要な接点であるvBNSについて述べてみるのが良いだろう。現行インターネット2が利用する物理的なネットワークであるvBNSは、同時にNGIの第2目標のテストベッドのベースになるものでもあることは、前述したとおりである。NSFの言葉を借りると、「vBNSはNGIにおける非常に重要なプレイヤーであり、かつインターネット2参加研究所にとっては、最初のインターコネクトの手段なのである。」ということになる。

このvBNSは、それまでのNSF

NETに代わって95年に運営が開始され、NSFとして5年間で5億ドルを投資するMCI社との共同プロジェクトである。物理的にはATM(Asynchronous

Transfer Mode)とSONET(Synchronous Optical

Network)に基づき、現行ではOC-12(622Mbps)を実現しているが、2000年までにOC-48(2.4Gbps)までグレードアップされる予定である。既に、99年1月に、ロサンゼルスとサンフランシスコ間でOC-48の接続が実現している。

また、NSFは、vBNSへの接続について、NSF内部の評価により科学的・技術的メリットがあるとされた大学や政府系研究所にのみ認めており、その接続経費(vBNSへリンクする費用)について2年間で35万ドルを上限に助成している。接続大学/研究所数は150まで増やして行く予定とされていたが、99年3月15日に150の接続が実現している。96年5月に最初の接続をジョージア工科大、UCLAなど、準備が進んでいるところから認め始めて以来、徐々に接続数を増やしていき、99年3月15日にはハワイ大やアラスカ大などのややローカルなところにまで及び、合計で150大学/研究所が結ばれたことになる。

なお、98年9月にNSFは、vBNSがSTAR TAP(Science, Technology And Research Transit

Access Point)を介して日本と接続されることになったと発表している。STAR

TAPは、97年5月にNSFがイリノイ大学、国立スーパーコンピューティング・アプリケーション・センター(NCSA)、アルゴンヌ国立研究所の3機関に対する助成を決め、アメリテック社と共同で国際的な接続拠点としてシカゴにおいて運営しているもので、既にカナダ、欧州、シンガポールとの接続が行われている。日米の国際回線の接続については、米国側はNSFの助成を受けたインディアナ大学がAT&Tに委託して行い、日本側は科学技術振興事業団がKDDに委託して行い、日米それぞれで分担してTransPACと呼ぶ国際回線を運営する。また、STRA

TAPを介して、vBNSとAPAN(Asia Pacific Advanced

Network;日本、韓国、シンガポール、オーストラリアを結んでいる)が結ばれることになる。日本もシンガポールに遅れること約10ヶ月で、ようやくvBNSへの接続が許されたことになる。

インターネット2については、もう一つ新たなネットワークが加わっている。98年4月、ゴア副大統領の声明としてホワイトハウスから発表された「

アビレーン(Abilene

計画)」である。民間提供版のvBNSと言う位置づけのIPバックボーンで、既に99年2月24日に全国運営を開始している。37大学を結んでスタートしたが、99年内に70以上のインターネット2参加大学及び研究機関が接続され、通信速度もOC-48(2.4Gbps)から、将来OC-192(9.6Gbps)に上げられる。クエスト(Qwest)・インターナショナル・コミュニケーションズ社が10,000マイルにわたる光ファイバー・ネットワークを、シスコ・システムズ社が通信機器と11のノードの技術支援を、またノーテル・ネットワークス社がネットワーク設計及び管理をそれぞれ分担して3年間で5億ドルに相当する貢献を行う。ネットワーク運営センターはインディアナ大学が担当する。

図表-5 NGIのアーキテクチャー

出典:NGI Implementation Plan (www.ccic.gov/ngi/implementation)

図表-6 vBNSのバックボーン・ネットワーク

出典:vBNSホームページ (www.vbns.net/backbone)

|