RWCプロジェクトの研究成果概要

| 技術研究組合

新情報処理開発機構

研究企画部長 岡田 義邦

|

最近のRWCプロジェクトの成果概要についてお話させて頂きます(図1)。「最近の」と言うのは、以前のシンポジウムのプロシーディングが発行されたときから1年半ぐらいの間という意味で、プロジェクト開始から今までの成果という意味ではないということを初めにお断りしておきます。

|

| 図1 |

先ずは、RWCPの研究目的について概要を述べ、次に研究成果のいくつかをご紹介していきたいと思います(図2)。

|

| 図2 |

RWCPの研究には2つの柱があり、その下で46の研究室が様々な研究を行っています(図3)。1つ目の柱が実世界知能技術分野です。これは、以前、パターン認識と呼ばれていたものの発展型とも言えますが、人間の情報処理能力を計算機によって高めることを目的としており、基本的な思想は情報統合技術です。つまり、音声や静止画認識、動画認識、自然言語といったいろいろな情報技術を統合していこうという思想です。実世界知能技術分野では、学習・自己組織化技術の研究も行っています。次の柱が並列分散コンピューティング分野です。これは、シームレス・コンピューティングを主体にしています。

|

| 図3 |

研究体制としては、集中研と分散研があります(図4)。

|

| 図4 |

集中研は、つくば三井ビルの中にあり、研究室は現在5つです。分散研は各会社の中にあり、現在41研究室です。これは、必ずしも41の会社というわけではなく、1つの会社で複数の研究室を持っているところも多数あります。国内外という観点で見ますと、34が国内、海外に7つ研究室があります。また、この他に、再委託先として、分散研や集中研の研究を助けて頂くためにいろいろな大学に研究を委託しています。電総研のRWIセンターとも密接な協力関係をもってこのプロジェクトを進めています。

次に、実世界知能技術分野の5つの領域についてご説明致します(図5)。

|

| 図5 |

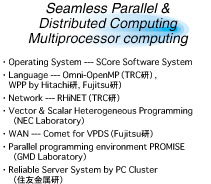

次に、シームレス並列分散コンピューティングを含む並列分散技術分野(図6)ですが、この分野は、シームレス分散コンピューティング、コンパイラ、並列応用という3つの領域からなっています。

|

| 図6 |

これらについては後ほどご説明したいと思います。シームレスの領域では、並列分散システムと、シームレスを実現するための重要な技術である通信を高速化しようということで光インターコネクションの研究を行っています。

ここで先ず、コンピューティング・トレンドについて簡単に私見をお話したいと思います(図7)。

|

| 図7 |

小乗から大乗、つまり、マイノリティからマジョリティへということで、今まで少数の人がコンピュータを使用していた時代から大衆が使うような時代になった。それからネットワーキング・イズ・コンピューティングということで、コンピュータというのは単体だけではなく、世界に広がるネットワークとそこにぶらさがっている計算機と共に利用するものとなった。また、ハードウェア、ソフトウェアからインフォウェアの時代になってきた。つまり、ネットワーク上の膨大なデジタル・アーカイブをうまく使いこなすべき時代に来ているということ。もう1つが多様化。計算機はパソコンだけではなく、今や携帯電話や腕時計まで計算機の端末ではないかと思われる時代になりつつあるということです。なぜこんな話を持ってきたかと申しますと、こういったトレンドの基本技術は、ここでお話しますRWCプロジェクトでうまく捉えているのではないかと思うからです。

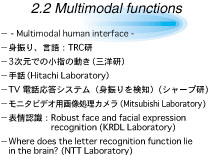

次に、各領域について見ていきたいと思います。先ず、マルチモーダル・ファンクション(図8)。これは一言で言うと、マルチモーダルなヒューマンインタフェースですが、もっと砕いて言えば、人間は今までキーボードを入力手段として計算機を使っていた。ところがそれでは不十分ということで、もっと理想的なヒューマンインタフェースを求めた。例えば、計算機が人間のように人間を理解し、人間の発するあらゆる出力を受け取ってくれる。キーボードだけではなく、音声や身振り手振り、それからすぐには実用化されないかも知れませんが、例えば表情といったものを計算機が認識して適切に反応してくれるシステムというのが1つの理想です。それを目指しているのが、マルチモーダル・ヒューマンインタフェースです。

|

| 図8 |

いくつかの研究室で分担し、身振りや言語、3次元での小指の動き、手話などの研究を行っています。それから、テレビ電話の応答システム。これは単に音声を伝えるのではなくて身振りを検知するようなものです。また、モニタビデオ用の画像処理カメラ。これも単に写すだけではなく、カメラ側で処理をするようなもの。それから表情認識。また、基礎技術として、マルチモーダル情報の知覚部分が脳のどこにあるかを探る研究も行っています。

一例として、オンライン・ジェスチャ認識を挙げてみました(図9)。

|

| 図9 |

あるジェスチャが画面右の単語のどれに属するかというのを予め教えておき、このジェスチャをすることによって計算機に指令を与えることができるというシステムです。勿論単語を変えたり、学習させたりすることもできます。

次にマルチモーダルのデータベース検索(図10)の領域に移ります。

|

| 図10 |

従来のリレーショナル・データベースでも一応マルチメディアは取り扱っていますが、これは音声や画像データの項目を追加しただけで、検索は相変わらず文字ベースです。ここでは、それよりもっと進んだシステムを目指しています。Cross

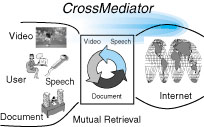

Mediatorやタグ付きテキスト、静画像、動画像、文書の検索システム等を開発しています。例としてCrossMediatorについてお話したいと思います(図11)。

|

| 図11 |

これは、動画、静止画、スピーチ、テキストの4つのメディアを一つのシステムで扱うデータベースです。ビデオから検索することもできるし、スピーチやドキュメントから検索しても良い、というようにマルチモーダルな検索手段が使えます。この図は、今のシステムをもう少し具体的に書いたものです(図12)。

|

| 図12 |

従来はテキストからテキストのサーチでしたが、この場合は、テキストからテキストだけでなく、テキストから動画、また他のものもサーチできるようになっています。音声認識能力もあり、音声認識から音声パイロットを出すこともできるし、それに付随した他のデータベースを出すこともできるというシステムです。

これは、動画で動画を検索している画面です(図13)。

|

| 図13 |

今までは、動画にキーワードを付けておいて検索したのですが、これは動画そのものから動画を検索することが出来ます。現在は、あらゆる組み合わせでの検索はできませんが、プロジェクトの終わりまでには、すべての組み合わせについて検索ができることを目指しています。また、既に、商用化の話もあります。

次は、ロボットの領域です(図14)。これは能動的に走り回って情報を集め、学習するという点が特徴で、位置や状況分析、物音の認識といったテーマについて研究しています。特にユニークなのは物音の認識ですが、これは音声認識と違い、世界的に見てもユニークです。この能力をどこに応用していくかというのが今後の課題です。

|

| 図14 |

それから理論の領域ですが、普通プロジェクトには純粋な理論の研究は少ないと思います。しかし、RWCプロジェクトでは、実世界でいろいろ新しいことをするに当たって確率的な推論や様々な理論を研究し、他のグループを支援していただくという位置づけで理論をとりあげています(図15)。

|

| 図15 |

最後に、実世界適応システム(図16)の領域です。マルチモーダルの実時間処理をするためには、実時間処理能力が非常に高く、かつ、適応性があることが重要です。つまり、システムのアルゴリズムが高速に実行でき、かつ、ダイナミックに変えられることを目指しています。言い換えれば、コンピュータの制御と、専用LSIでの制御との中間です。コンピュータで制御する方が汎用性がありますが遅い、専用LSIは処理速度は大きいけれども設計するのが大変で大量生産しないとコスト高。この両者を補完するものと見ることもできるかと思います。

|

| 図16 |

NEC研で、再構成可能なハードウェアを目指し、いろいろなLSIチップを開発しています。これは、静的なものと動的なものとに分けられます。デジタルポスターにも2つのブースを出展されているようですが(P.24写真)、静的な方は演算器を含んだFPGAで、アルゴリズムに対し、その機能をLSIにマッピングする。演算器や信号のパスの構成法をいろいろ工夫している点やC言語などによる開発環境をも整備している点が特徴です。

静的な方は現場で設計し、焼き付けて使うことができます。但し、その後は処理方法は変化しないのですが、動的な方は実時間で変化させることができます。原理的には遺伝アルゴリズムとして、電総研RWIセンターの樋口研で開発された手法を使用しています。システムの動きを左右する一種のレジスタのようなものをいわば遺伝子とし、それを再構成することによって実時間でいろいろ処理方法を変えられるようになっています。例えば自動再構成可能なニューロチップや、電総研で研究している義手、学習移動ロボット、印刷における高速の圧縮と展開などに使用されています。

松下技研でも適応システムの研究をしています。並列に光を受けて、それを電気信号に変換し、電子回路の中で並列処理をします。そのアウトプットを電気ではなく、また光に変えて送ってやるというものです。光出力を次のチップの入力に入れてやることでカスケード接続もできます。これは非常にユニークなシステムであり、現在完成しているのは8×8=64本の並列入出力が行われるものです。更に16×16のチップを目指しています。現在、技術としては使えるところまできていまして、どこへ応用しようかという段階です。

次に第2の分野である並列分散コンピューティングに移りたいと思います(図17)。

|

| 図17 |

シームレス・コンピューティングという言葉は、継ぎ目がないという意味ですが、では、今までの並列計算機の継ぎ目をふさいだだけなのかと言うとそうではなくて、これは新しいコンピューティング・スタイルの提唱だと考えています。

ここでいうシームレス並列分散計算機のイメージですが、まず1つは、ユーザからはシングルプロセッサのように見える、ネットワーク上の計算機がシングルプロセッサイメージで使えるということです。それから、異機種や異バージョンの計算機が含まれるヘテロジーニアスな構成でも使える。ハイスピード・ネットワークで結ばれている。この環境をLASN、つまりローカル・エリア・システム・ネットワークと呼んでいますが、LAN環境だけれどもLAN環境が1つのシステムを提供しているということです。

これを実現するためには、並列オペレーティングシステムが必要です。RWCPでは、後ほど出てくるSCoreシステムをOSとして使っています。それから使い易い並列コンパイラや、並列プログラミングの環境作りも必要です。

これがシームレスコンピューティングの1つのイメージです(図18)。

|

| 図18 |

従来の計算機というのは、1つの筐体内あるいは密接した複数の筐体内に収まって並列処理をしており、インターコネクションはそれぞれの会社で工夫を凝らして短い距離を結んでいます。それに対して我々のものは、散らばっていても良い。勿論、デスクトップのコンピュータでなくてワークステーションがこの内の一部であっても構いませんが、図左のようなシステムから右のような分散されたシステムへ移行すると考えて頂ければよいかと思います。100メートルぐらいの間を高速に接続するインターコネクションも開発しています。

この図では縦軸にコスト、横軸にコンピュータ市場の大きさをとっています。一般にこの図の頂上部分にあたるスーパーコンピュータのマーケットは限られています(図19)。これは当たり前で、典型的なスーパーコンピュータは1セットで毎年数億円から十数億円ぐらいのレンタル費用がかかります。パソコンと4桁の違いがあるわけです。従って、ユーザは年間予算で数億から十数億を一つのコンピュータ予算として確保できる研究所、大学、企業の研究機関などに限られます。機関数に制限があれば当然市場は制限されます。例えば工業技術院には15の研究所があり、本当は1研究所に1つ以上欲しいところですが、15の研究所が集まって情報計算センターを作り、そこにスーパーコンピュータを置いてあります。こういう状況の下では当然市場は制限されるわけです。図のピラミッド型の頂点に当たるスーパーコンピュータに対して、底辺はパーソナルコンピュータで、これは年々非常な勢いで広がっています。少し前の統計で、家庭の保有割合は日本で2、3割、アメリカで5割を超えているとありましたが、底辺はどんどん広がっている。そうすると、三角形を維持しようと思えば当然中間層もどんどん膨らんでくるわけです。「4桁の違い」を埋めるのは、1つはワークステーション・クラスタからPCクラスタへの移行であると考えられます。パソコンとワークステーションの性能を比べると、整数演算や論理演算では最近パソコンの方が高くなっている。LSIを設計するのは大変で、パソコンのように数売れる物は容易に年数回バージョンアップできますが、ワークステーションのチップは、なかなかそうはいかないということに起因しているかと思います。

|

| 図19 |

シームレスでは更にヘテロジーニアスへと移行していきます。単にPCがPCクラスタになるのではなく、横にも広がっていく。そうすると、今までのスーパーコンピュータとは違い、例えばネットワーク上におけるいろいろなサーバシステムやマルチメディアといった分野に広がっていくだろうと考えています。

先ほどオペレーティングシステムが必要であるという話をしましたが、RWCPではSCoreソフトウェアシステムを導入しています(図20)。

|

| 図20 |

言語についてはOmni

OpenMPや、WPPと言う日立研が開発したシステム。これはシーケンシャルなFortranプログラムをOpenMPのプログラムに変換することができるツールです。これにより、従来のシーケンシャル・プログラムを並列で走らせることができます。富士通研では、グレインサイズの違った並列処理を研究しています。

また、ネットワークに関しては、TRC研を中心としてRHiNETを開発しています。これのコアになるスイッチ部分などのハードウェアは日立研で開発し、慶応大学とも共同開発をしています。

ヘテロジーニアス研究の1つの例としては、ベクトルプロセッサとスカラプロセッサのそれぞれの特徴を活かした並列プログラミング環境をNEC研で開発しています。従来の数値計算はベクトル比が主体だったのですが、最近のスカラプロセッサが非常に速いことから、ベクトル計算向きでないものはスカラでやって、ベクトル計算機向きのものはベクトルでやるというように、1つのジョブを2つに分割して処理を行うとどれだけ高速化されるかという研究をしていまして、これに関連して言語や開発環境、あるいは、あるプログラム部分がベクトルとスカラのどちらでやった方が速いかを予測するツールなどを開発しています。

高速の広域ネットワークとLAN環境をシームレスに結合するシステムとして、富士通研でCometという技術を開発しています。これは、昨年行われた坂本龍一のオペラで、日独米の3カ国の映像と音声を結ぶ技術として使われました。

並列プログラミング環境については、ドイツのGMD研のPROMISEというシステムが開発されています。

PCクラスタはUNIX系の上で動くのですが、これをNT系で動かそうという試みを住友金属研で行っています。

SCoreグローバル・オペレーティングシステムについて少しお話します(図21)。

|

| 図21 |

米国にBeowulfというPCクラスタのソフトがありますが、それと比べての最大の特徴は、通信がハイスピードであるということだと思っています。ネットワークもいろいろなものに適用できます。例えば1ギガビット・イーサネットや100Base-T、Myrinetと呼ばれる1ギガビットのネットワークには既に対応済みで、今後はRHiNETもサポートすることになります。また、多くのUNIX系異機種システムの結合を実現しています。

SCore研究のファーストステップとしては、ホモジーニアスなクラスタを開発しました(図22)。次のステップとして、ヘテロジーニアスなクラスタの開発を現在進めています。今ユーザがついているのはファーストステップのものです。2番目のセカンドステップのシステムを、SCoreクラスタと名付けています。

|

| 図22 |

SCoreクラスタは、このような仕様、ネットワークで構成されています(図23)。3種類のネットワークを使うことができ、チップとしては、PentiumとAlphaを使っています。

|

| 図23 |

先ほども島田所長から話がありましたように、ソフトウェアや研究成果は使われて初めて意味があります。SCoreシステムはインターネットで公開しており、現段階では研究目的に限って使用可となっています(図24)。従って現在のユーザはほとんど研究所ですが、産活法の恩恵を受けて、フリー化も可能となりましたので、近々フリー化する希望を持っています。

|

| 図24 |

多くのユーザ例があります。最初はRWCの研究室で、PAPIAやPROMISE、東芝分散研などに使われていました。その後、海外では、ドイツのボン大学やマンハイム大学、フランスのLRIやリヨン大学で使われています。また、米国のロスアラモス国立研究所でも使われています。国内では、SCoreは通信速度が非常に速いということで、三菱電機が電力系の実時間シミュレータに使っています。それから電総研の画像グループも近々使う予定になっています。

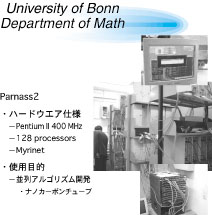

これは、SCoreの研究開発を担当している石川室長が最近ヨーロッパへ行って、いくつかのユーザを訪ねてきたときの写真です(図25)。

|

| 図25 |

ボン大学ではPentiumを128プロセッサ集めたシステムを使っています。こちらはマンハイム大学です(図26)。

|

| 図26 |

ここでは、8プロセッサのシステムを使っています。

次に並列言語のコンパイラですが、現在、Omni OpenMPというコンパイラを開発しています。

|

| 図27 |

OpenMPは共有メモリ用に開発されたもので、今までのMPI言語などと比べると並列プログラミングが非常に楽です。今はクラスタ版ですが、今後はクラスタをネットワーク結合した分散メモリ型などへの拡張を進めていきます。Omni

OpenMPは現在インターネットからダウンロード可能で、既に多数の人がダウンロードして使っていると聞いています。C++とFortranのOpenMPをサポートします。

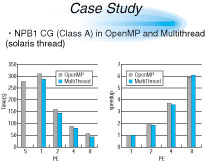

いくら使い勝手が良くても効率が落ちるとどうしようもないわけですが、これは、マルチスレッドのプログラミングをしたときと、OpenMPを使ったときの比較を示したものです(図28)。このグラフから分かるように、少なくともこのプログラムではほとんど効率は落ちていないと言えるかと思います。

|

| 図28 |

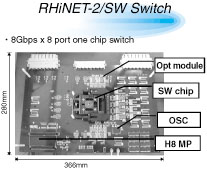

次に、光インターコネクションのRHiNET-2についてお話します(図29)。

|

| 図29 |

現在イーサネットでは1ギガが最高ですが、ポートあたり8ギガの光インターコネクションを実現しています。また、8ポート×8ポートのCMOSスイッチを開発しました。このスイッチを使用して、スイッチングボードも開発しています。接続距離は100mで、通常のオフイス環境での計算機間や計算機とスイッチ間の距離としては十分と思われます。低レイテンシ、パケットロスのない通信のサポートなど、高速化のためのいろいろな工夫がなされています。RHiNET-2のスイッチはデジタルポスター会場に展示してありますのでご覧下さい(図30及び写真)。

|

| 図30 |

次に、光インターコネクションの分野の研究について説明します(図31)。

|

| 図31 |

光ファイバによる超高速光インターコネクション、面発光レーザ、空間光情報伝達の研究といったグループに分かれて研究開発を行っています。さしあたって実用になりそうなのが光ファイバを使った研究です。前述のRHiNETは、日立研で開発しています。信号を短距離間で高速に送るためにはパラレルにファイバを束ねることが考えられるのですが、その場合にはファイバ間の信号の遅延がないスキュー低減型のものが必要ということで、フジクラ研で非常にスキューの小さいファイバリボンの開発を行っています。住電研では、逆に1本のファイバの中に多数の波長の光を入れ、しかもそれを高密度化するという光波長多重の研究をしています。接続部品は、日本板硝子で開発しています。現在の発光レーザは、チップの端、つまり1次元の場所で発光していますので本数があまり取れないため、面型にすることによって光ファイバなどを非常にたくさん繋げる見込みのある面発光素子を、複数の研究室で、種々のアプローチにより開発しています。これは、プロジェクト終了時ではまだ実用化はできないと思いますが、未来の光インターコネクションであるということで研究を進めています。空間光情報伝達については、沖電気で研究を進めています。これは、基板の中の空間をチップからチップへと光伝達するものです。

次に並列アプリケーションの領域についてお話します(図32)。

|

| 図32 |

アプリケーションが重要な理由の1つは、ユーザが使うときに並列プログラミングを意識する必要がないという点にあります。例えばExcelで非常に膨大な計算をしようという人がいたと仮定しますと、スーパーコンピュータ用のExcelがあったとすると、Excelのファイルをそのまま使えます。この意味でも、並列計算機用のアプリケーションプログラムは非常に重要であると考えています。

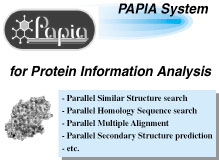

生命科学へのアプリケーションとしては、TRCでPAPIAというタンパク質の遺伝子のコードのデータベース・システムを作っています(図33)。

|

| 図33 |

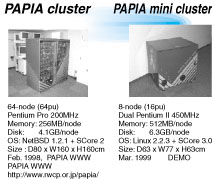

データベースをいろいろな方面から検索するための4つの検索レパートリーがあります。PAPIAはSCoreの上で走っており、Pentium-ProでPAPIAクラスタを作りました(図34)。

|

| 図34 |

最近では非常に小さなシステムにSCoreを載せて、持ち運びができるような、コンパクトなミニ・クラスタも作っています。

これは、PAPIAシステムをインターネットで公開している画面です(図35)。

|

| 図35 |

アクセスの統計を見ると(図36)、当然のことながら日本が非常に多いのですが、次に米国、その後にドイツ、英国、フランスといったヨーロッパの国が続いており、世界中で使われていることが分かるかと思います。

|

| 図36 |

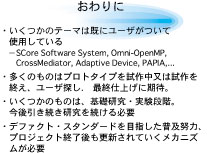

最後に、この講演を1枚でまとめなさいと言われたらこれになるのですが(図37)、いくつかのテーマに既にユーザが付いている。これは先ほど話しましたように、非常に大切なことです。プロジェクトの終わりには、是非もっと多くのテーマに、実際に商売にはならないにしてもユーザが付いて実用として使われている状態になるということを祈っています。ユーザがついている例としては、SCoreソフトウェアシステム、Omni

OpenMP、Cross

Mediator、NECの適応システム、PAPIAなどがあります。それ以外の多くのものはプロトタイプを試作中、または試作を終えてユーザ探しという段階です。また、いくつかのものは、今後2年間の最終仕上げに期待をかけています。但し、いくつかはその研究の性質上、基礎研究で終わらざるを得ないものもあります。これは今後引き続き研究をしていく必要があると思います。

|

| 図37 |

今後重要な点の一つはデファクト・スタンダードを目指した普及努力です。情報の世界は、技術が優れているということも大事ですが、それが多くの人に使われてデファクト・スタンダードになり、ますます良い方向に回転していくというポジティブ・フィードバックの世界です。それにはそこまで持っていく努力が必要です。

もう1つ重要なのは、プロジェクトが終了した後も技術が更新されていくメカニズムです。特にソフトウェアは陳腐化が激しく、基盤としているOS、アプリケーション、プロセッサも次から次へと変わっていく。そういったものに対応して更新、高機能化していかなければならない。それをどのようなメカニズムで行っていくかというのが、今後考えていかなければいけない問題であると思います。

|